Meine Scheißschulzeit …

Meinen Heiratsantrag nahm Herr Kugler mit Gelassenheit.

«hmmm…» sprach er, «da wäre ich ein alter Opa, wenn du im Heiratsalter bist.»

Das wollte ich nicht gelten lassen, denn Opas sehen anders aus. Schliesslich hatte ich einen zuhause.

«Mir kommt da eine Idee,» sagte er dann. «Du könntest als Hausaufgabe ausrechnen, wie viele Jahre zwischen dir und mir sind. Du bist sechs und ich bin zweiunddreissig.»

«ähh … ja … ich gehe mal raus auf den Schulhof zu den anderen», rief ich und verschwand, denn das Rechnen war nicht meine Sache.

Herr Kugler, unser Grundschullehrer, war wunderbar. Von ihm habe ich schreiben und lesen gelernt. Mit dem Rechnen war das so eine Sache, aber immerhin haben wir es versucht.

Alle liebten Herrn Kugler, aber ich liebte ihn besonders. Und das Beste war, dass er jedem das Gefühl gab, von ihm gemocht zu sein. Nicht etwa, dass ihm der Blick unscharf wurde für die Leistungen seiner Schüler, aber Herr Kugler hatte die für einen Lehrer seltene Begabung, jedes Kind großartig sein zu lassen.

Mein erstes Zeugnis war ein solches Ereignis. Ich konnte es schon selbst lesen: «Die Schülerin ist etwas nachlässig, ihre Leistungen sind jedoch voll befriedigend».

Hin und weg war ich von meinem ausgezeichneten, herausragenden, überdurchschnittlichen Zeugnis! Es war das Wort nachlässig. Was für ein herrliches Wort. Nachlässig, das war fast so etwas wie lässig. Etwas Schöneres als dieses neue Wort hatte ich noch nie gehört.

Mein Opa war der erste, der mir auf dem Hof entgegenkam. Mit fliegenden Fahnen und flatterndem Zeugnis schrie ich schon von Weitem:

«Opa, Opa, ich bin nachlässig!»

«So so», sagte Opa und nahm mein Zeugnis entgegen. Schwitzend und schnaufend erwartete ich seinen begeisterten Aufschrei. Leider konnte ich da nur ein feines Grinsen auf seinem Gesicht sehen, dann meinte ich sogar, ein paar wenige Falten auf seiner Stirn zu entdecken.

Legen wir also – mit Mark Twain gesprochen, einen Schleier des Erbarmens über den Ausgang der Geschichte.

Kurthose oder Kniebundhose – das ist hier die Frage!

Zur Schule fuhr ich mit dem Fahrrad. Von unserem Aussiedlerhof waren es drei Kilometer. Obwohl ich von Natur aus ein pünktlicher Mensch bin, kam ich einmal zu spät, und zwar mit Absicht.

Das lag daran, dass ich eine neue Hose bekommen hatte, eine Kniebundhose aus feinem schwarzem Cordsamt. Rote Kniestrümpfe dazu und ich war die Königin. Es musste also für Rampenlicht gesorgt werden.

In angemessenem Abstand zur Schule wartete ich das Läuten ab. Als endlich alle im Klassenzimmer saßen, stürmte ich hinein und stellte mich, anstatt an meinen Platz zu hasten, vor die Klasse neben Herrn Kugler.

Als niemand etwas sagte, machte ich darauf aufmerksam, dass ich eine neue Hose hätte. Jutta streckte und sagte, das sei natürlich eine Kurthose. Nein, entgegnete ich, das sei eine Kniebundhose und eben keine Kurthose. Nun entwickelte sich – zu meinem höchsten Wohlgefallen – ein lebendiger Austausch darüber, ob es sich bei meinem neuen Kleidungsstück nun eine Kurthose oder eine Kniebundhose handelte.

Herr Kugler gab dem öffentlichen Diskurs einen angemessen Zeitrahmen und fällte dann sein salomonisches Urteil. Vielleicht sei ja beides richtig und wenn ich einverstanden sei, könnten wir dann mit dem Erdkundeunterricht beginnen.

Ich war einverstanden, denn es war ein rundweg gelungener Auftritt. Auch danach hatte ich noch einen richtig guten Tag.

Herr Kugler war eine Phase des Glücks und der Entspannung nach einem schwierigen Kindergarten und vor dem noch schwierigeren Ernst des Lebens, genannt Schule.

Die Grundschule war Erholung vom Kindergarten

Eine von Nazis geschulte Kinderschwester hatte die Disziplin im Kindergarten dadurch aufrechterhalten, dass sie immer den gleichen Jungen bestrafte. Er hieß Hartmut und kam aus einer Ecke des Städtchens, die man Zigeunerinsel nannte.

Hartmut war zwar ein wenig frech, das war mir durchaus aufgefallen, aber ich mochte ihn und hatte gleichzeitig riesigen Respekt vor ihm.

Seine Bestrafung für Ungehorsam etwa, oder zu lautes Schreien, fiel oft so aus, dass wir alle im Kreis sitzen mussten. Hartmut wurde in die Mitte gesetzt, den Mund mit Leukoplast zugeklebt. Wenn er besonders frech gewesen war, wurde er sogar an den Stuhl gefesselt.

Nun hatten wir anderen Kinder die Aufgabe, der Reihe nach mit dem Finger auf ihn zu zeigen und Äätsch zu ihm zu sagen. Jeder sollte so lautsein, wie er konnte. Bei den meisten kam dieses Äätsch zaghaft und voller Angst, andere wiederum hatten riesigen Spaß bei diesem Spiel.

Auch ich war, wie Hartmut, von Natur aus lebhaft und laut. In diesem Kindergarten lernte ich aber, mich zu einzuengen, anstatt mich auszudehnen. Ich lernte zu schweigen, anstatt mich auszudrücken und anstatt mich auszuprobieren, lernte ich, nur das zu tun, was sicher war.

Welch ein Aufatmen waren da die ersten drei Schuljahre bei Herrn Kugler. Kein Wunder, dass ich ihn heiraten wollte.

Die wirklich harte Zeit begann in der vierten Klasse

Die echte, harte Schulzeit, die ich bis heute ohne zu zögern, als die schrecklichsten Jahre meines Lebens bezeichnen möchte, begann in der vierten Klasse.

Herr Discher war unser neuer Klassenlehrer. Herr Discher war ein freundlicher Mittvierziger. Seine Freundlichkeit hatte aber nichts, an das man als Kind andocken konnte. Vielmehr fühlte man sich betrachtet unter seinem Blick. Ein unbestimmtes Gefühl von Fremdheit steigt auf, wenn ich diesen Mann aus den Schubladen meiner Erinnerungen herauskrame. Herr Discher war nicht streng und doch konnte er mühelos die Disziplin in der Klasse aufrechterhalten.

Teile und herrsche war sein Prinzip. So wurde ich einmal zum Rektor geschickt, der sein Büro im alten Schulgebäude hatte. Man musste eine Viertelstunde mit dem Fahrrad bergauf fahren. Schwitzend und innerlich zitternd klopfte ich an der Tür des Sekretariats, denn zum Rektor wurde man nur dann geschickt, wenn man etwas Schlimmes ausgefressen hatte.

Rektor Clement allerdings, wusste nichts von dem Termin und schickte mich wieder weg. Irritiert radelte ich zurück und als ich außer Atem das Klassenzimmer betrat, brach tosendes Gelächter aus. Es war der erste April und Herr Discher hatte die Idee gehabt, mich in den April zu schicken. Diesen Streich hatte er mit der ganzen Klasse gegen mich ausgeheckt.

Eine kalte Einsamkeit stürzte auf mich herab. Betäubt fühlte ich mich plötzlich und auch entwurzelt. Mein Platz zwischen den Kindern, den ich spielerisch eingenommen hatte, war mir unter den Füssen weggezogen worden. Es klaffte ein Riss zwischen mir und meinen Schulfreundinnen. Im kindlichen Alltag war dieser Riss bald verklebt, der Bruch in mir selbst aber, blieb viele Jahre unverheilt.

Die Freundlichkeit Herr Dischers brachte uns zum katzbuckeln

Nicht, dass Herr Discher mich speziell auf dem Kicker gehabt hätte. Seine Freundlichkeit sonderte etwas ab, das den gesamten Klassenraum ausfüllte. Dieses unerklärliche Etwas hielt uns in der Disziplin und auf unseren Plätzen, hielt uns wach und aufmerksam, hielt uns als Schüler untereinander einen Tick auf Distanz und brachte uns dazu, Herrn Discher zu katzbuckeln. Jeden konnte urplötzlich etwas Seltsames treffen, etwas, das niemand richtig erklären konnte.

Eine eigenartige Vermischung von Erwachsenenwelt und Kinderwelt verwirrte unsere vorpubertären Gemüter.

Einmal sollten wir alle gewogen werden. Einzeln mussten wir nach vorne antreten zum Lehrerpult, Schuhe ausziehen und auf die Personenwaage stehen. Wir waren 10 Jahre alt und dachten, das hätte alles seine Richtigkeit. Die Ergebnisse wurden laut verkündet.

Als ich von der Waage stieg, zog Herr Discher seine Augenbrauen hoch. Der Blick, mit dem er mich von oben bis unten anschaute, löschte für immer eine Kerze in mir aus, es war die Kerze der kindlichen Unbefangenheit. „42 Kilo, das ist eindeutig zu schwer für dein Alter!“ So lautete sein vernichtendes Urteil.

Ich schlich zurück an meinem Platz und fühlte mich nicht nur bloßgestellt, sondern entblößt, nackt und so, als hätte man mich besudelt mit einer Farbe von schmutzigem Schweinchenrosa. Diese Farbe habe ich nie wieder ganz von meiner Haut abbekommen. Etwas Unerklärliches, Dunkles hatte sich in mein naives Kind-Sein hineingemischt und das war keine gute Mischung.

Eines Tages war Herr Discher weg. Der Rektor gab uns Übergangs-Unterricht.

Er sei „suschbentiert“ worden, erklärte mir meine Freundin Gisela. Was das bedeute, wisse sie von ihrer älteren Schwester, sie dürfe es mir aber auf gar keinen Fall verraten. Also fragte ich meine Mutter nach der Bedeutung des neuen Wortes. „Er hat gehen müssen“, antwortete sie mit der Betonung auf müssen.

„Warum?“

Bevor sie antwortete, bearbeitete meine Mutter mit Sorgfalt den Hefeteig, der grundsätzlich immer von Hand geknetet werden musste. Erst als er anfing, Blasen zu werfen, antwortete sie langsam:

„Er hat Mädchen in den Wald gelockt und ihnen unter den Rock gelangt“.

Weil meine Mutter die Wahrheit gesprochen hat, konnte in mir etwas rund werden, auch wenn ich nicht wusste, was.

Dieses vierte Schuljahr war ein Schicksalsjahr, denn hier entschied sich der weitere Fortgang unseres Lebens: schafften wir es auf’s Gymnasium oder nur auf die Realschule? Wer beides nicht erreichte, musste auf der Volksschule bleiben.

Diejenigen, die den Level Gymnasium errungen hatten, durften fortan täglich mit dem Zug in die Großstadt fahren, während wir anderen im Städtle unser Dasein fristen mussten.

Bauernmädle sollen schaffe lernen und nicht auf dumme Gedanken kommen

Die mit Abstand Gescheiteste der Klasse war meine Freundin Ilse. Die musste allerdings in der Volksschule bleiben. Ihr Vater ließ es nicht zu, dass sie als Mädchen auf eine höhere Schule kam. Bauernmädle sollten schaffe können und nicht auf dumme Gedanken kommen.

Lange ging es aber nicht gut mit Ilse in der Volksschule, denn sie schrieb derart gute Noten, dass der Klassenlehrer einen Wechsel nach oben erzwang. Wenn schon nicht auf’s Gymnasium, so musste sie doch mindestens in die Realschule.

Dort trafen wir uns wieder. Sie war da, weil sie zu gescheit war für die Volksschule und ich, weil ich zu wenig gescheit war für’s Gymnasium.

Dörfliche Hierarchie

Unser Dorf war eigentlich eine kleine Stadt mit Neubaugebiet für die Reichen im Eselsberg, mit Wohnblocks im Ostend für die weniger Betuchten, mit dem Fabrikanten Kohler, bei dem die Nebenerwerbsbauern seinerzeit arbeiteten, mit zwei Apotheken, mit Zahnarzt, zwei Ärzten, und vielen anderen Zugezogenen.

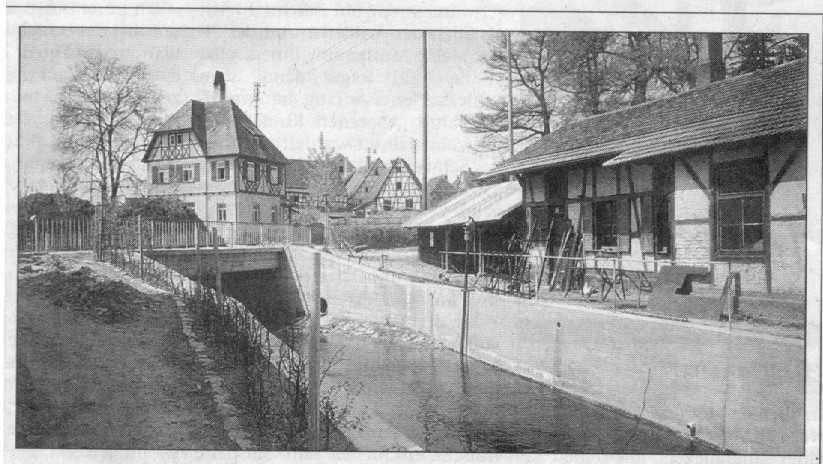

Am Leinbach, wo früher der Bachschmied (im Bild rechts) die Hufeisen der Ackergäule bearbeitet hatte, standen ab den siebziger Jahren zwei Hochhäuser mit sagenhaften fünf Stockwerken.

Das so genannte Braune Haus dahinter, (im Bild nicht sichtbar) in dem mein Kindergarten und einige Jahre zuvor das SS-Hauptquartier untergebracht waren, steht bis heute noch.

Erst nach und nach vermischte sich die alteingesessene bäuerliche Bevölkerungsgruppe mit den Zugezogenen. In meiner Jugend war noch eine diffuse Grenze zu spüren, die zwar schon ausgefranst, aber noch gut erfassbar war für die Einheimischen.

Vom Kern der ursprünglichen Bauernfamilien aus, ging eine unsichtbare Hierarchie nach oben und nach unten weg, über die niemand sprach, die für die bäuerliche Urbevölkerung aber völlig klar war.

Nach unten weg gingen die Flüchtlinge, die nach dem Krieg aus Ungern oder Ostpreußen gekommen waren. Nicht, dass man sie herablassend behandelt hätte! Aber Flüchtlinge blieben Flüchtlinge, auch deren Nachkommen, selbst wenn sie schon längst im Eselsberg wohnten oder als Opernsänger, Ärzte oder Schriftsteller riesigen Erfolg hatten. Bei uns blieben sie so lange Flüchtlinge bis die Generation derer, die sie aufgenommen hatte, ausgestorben war.

Etwas weiter unten und auch etwas distanzierter, waren die vielen Arbeiter, die in Heilbronn „ins G’schäft“ gingen und in den Wohnblocks im Ostende wohnten. Zu ihnen hatte man wenig Kontakt.

Deutlich weiter unten waren die italienischen Gastarbeiter und deren Kinder. Die Itaker, sagte man. Wenn ein Mädchen mit einem Itaker ging, war das nicht mehr lustig.

Nach oben weg gingen die Ärzte, Zahnärzte, Herr und Frau Pfarrer, der Rektor Clement und seine Frau, all die vielen Ingenieure, die in Heilbronn oder sogar noch weiter weg, arbeiteten sowie sonstige Studierte, darunter selbstverständlich die Lehrer.

Schwarze Pädagogik statt körperlicher Züchtigung

Ab der fünften Klasse entwickelte ich mich zu einer schwierigen Schülerin. Zugegeben, ich hätte weder meine Eltern noch meine Lehrer sein wollen in dieser trostlosen Zeit. Trotzdem gibt es für jeden Konflikt zwei Seiten.

Meine Eltern wurden in schöner Regelmäßigkeit ins Lehrerzimmer bestellt. Man tagte ohne mich und die Lehrer hatten immer recht. Lehrer hatten studiert. Ich hatte nichts zu meiner Entschuldigung vorzubringen, denn meine Schuld-Seite des Konflikts lag immer offen da.

Die feinen psychologischen Taktiken einer schwarzen Pädagogik, die im Gewand der Moderne daherkamen dagegen, gingen auf im fein ziselierten hierarchischen Geflecht des Zusammenlebens in der Kleinstadt.

Im Gegensatz zu heute, wo einem die Lehrer manchmal leidtun können, war dieser Berufsstand damals unantastbar. Lehrer und Lehrerinnen zu hinterfragen, lag schlicht und ergreifend nicht innerhalb der Vorstellungswelt der damaligen Erwachsenen.

Zurück ins Klassenzimmer: Über die beiden Mathelehrer der Realschule möchte ich nur wenig schreiben, da ich vermutlich nicht neutral berichten kann. Mathe war und ist schrecklich und wer gezwungen war, es mir beizubringen, musste scheitern.

Anhand der Beobachtung, wie manche andere Schüler behandelt wurden, darf aber eine unterdurchschnittliche pädagogische Begabung der Mathe-Lehrer vermutet werden.

So wurde ein schüchterner Junge mit einer dicken Brille, die seine Augen riesig machte, nach vorne an die Tafel gerufen. Er versagte schrecklich. An den Sitzreihen entlang stocherte er zurück an seinen Platz. Sein Gesicht war weiß und glänzte vor kaltem Schweiß. Eine Sphäre von Betäubung umgab ihn, und als er an seinem Platz saß, legte er die rechte Hand auf seinen Pult. Sie zitterte.

In die lähmende Stille hinein trat Herr Orthen noch einmal nach gegen das schon besiegte Opfer:

„Du kannst deine Sechs in Mathe ja dann mit einer Eins in Religion ausgleichen“, sagte er in einem Ton, der witzig sein sollte und tatsächlich einen Teil der Schülerschaft zum Lachen brachte. Manche lachten etwas zu laut. Ich hätte weinen mögen und sah, dass ich nicht die Einzige war.

Beim Kirschenklauen erwischt

Das war die Zeit, in der ich immer schwieriger wurde. Mein Leben bewegte sich zwischen Scham und Rebellion. Für mich als Bauernkind gab es keine städtische Anonymität, ich wurde überall sofort erkannt.

Einmal etwa, musste ich vor die Türe stehen, das war eine der Strafen, die ich ziemlich gut fand. Die Sonne schien und ich dachte nicht daran, im dunklen Flur stehen zu bleiben, sondern spazierte ein wenig entlang der Bachstraße, wo schöne kleine Einfamilienhäuser standen.

In einem der Gärten lockte ein Baum mit reifen Kirschen, also kletterte ich über den Zaun und tat mich gütlich. Das ging nicht lange gut, denn der Hausbesitzer kam schreiend aus der Tür, um mich zu verjagen. Er hielt kurz inne, als könne er es nicht glauben und sagte: „Bisch du net em Söhner seine?“ Im Sportunterricht hätte ich eine eins bekommen für die Schnelligkeit, mit der ich über dem Zaun verschwunden war.

Das hatte ein peinliches Nachspiel, denn die Information kam direkt bei den Eltern an, ohne Umweg über die Lehrer. Ein Bauernmädle, das Kirschen klaut, war so undenkbar, dass die Scham darüber größer war als jede Strafe es hätte sein können.

Dem Entnazifizierungsprozess entkommen

Dann war da Herr de Grooth, dessen Fach ich nicht mehr weiß. Bei ihm habe ich Wichtigeres gelernt als den Unterrichtsstoff.

Herr de Grooth war ein älterer hagerer Herr mit leichtem holländischen Akzent. Er war durchaus faszinierend. Ihn zu beobachten, war interessanter als der Stoff, den er uns beibringen sollte.

Herr de Grooth dachte nicht daran, sich an das Verbot der körperlichen Züchtigung von Schülern zu halten. Für ihn war das moderner Schnickschnack.

Ilse, die stets über alles informiert war, erklärte mir unter dem Siegel der Verschwiegenheit, dass er von Holland nach Deutschland gekommen war, um einem Entnazifizierungsprozess in seinem Heimatland zu entkommen.

Mit harter Hand verteilte Herr de Grooth zuweilen kräftige Ohrfeigen an uns zwischenzeitlich vollpubertierende 14jährige Schülerinnen und Schüler.

Und das hatte etwas Befreiendes!

Wer eine Ohrfeige von Herrn de Grooth erhielt, war recht gut angesehen im Klassenverband. Man wusste, wer der Feind war, nämlich eindeutig der Lehrer. Das schweißte uns als Gruppe zusammen und wo vorher subtile Hierarchien, Ansätze von Mobbing und Zersplitterung in verfeindete Grüppchen das Klassengeschehen bestimmten, war auf einmal ein ungewohnter Zusammenhalt zu spüren.

Es konnte nicht ausbleiben, dass auch ich eine der berühmten de Grooth’schen Ohrfeigen zu spüren bekam. Sie war so stark, dass mir für den Bruchteil einer Sekunde schwarz vor Augen wurde und ich die sprichwörtlichen Sternchen sah.

Danach fühlte ich mich wie eine Heldin. Diese Ohrfeige war eine Art Initiation. Und ich hatte ein Aha-Erlebnis, das mir in vielerlei Hinsicht die Augen öffnete.

Daher kam also der Ausdruck „Sternchen sehen“, ein Bild, so oft angeschaut in den Comics von Asterix und Obelix, jetzt hatte ich es am eigenen Leib erfahren. Ein starkes Erlebnis!

Viel wichtiger aber war, dass Herr de Grooths mit seiner körperlichen Gewalt eine Art Aufwach- und Reifeprozess bei mir in Gang setzte, der mir half, eine gewisse Distanz zu meinem Ich-Erleben zu bekommen. Ich konnte nach und nach das, was mir und anderen widerfuhr, auf Armeslänge halten und betrachten.

Mit der Zeit eröffnete sich in mir die Einsicht, dass einerseits die körperliche Züchtigung in der Schule verboten worden, das Schulsystem aber beim Alten geblieben war.

Weiterhin bestand das Lernen aus Nachplappern, Auswendiglernen und Katzbuckeln. Wie früher mussten die Schüler diszipliniert werden und die Art und Weise, wie sie ruhiggestellt wurden, blieb dem Pädagogen selbst überlassen. Die Kinder waren der Psychostruktur des jeweiligen Lehrers ausgeliefert.

Nach und nach konnte ich die Art und Weise, wie man uns mit Demütigung, Spaltung, Angst und Manipulation an der Kandare hielt, als etwas von mir Getrenntes sehen, als etwas, das mit dem Lehrer und den Schulsystem zu tun hatte, aber nur wenig mit mir.

Für diese Erkenntnis hätte ich gerne noch ein paar Ohrfeigen mehr genommen.

Bis heute hilft mir das de-Grooth-Erlebnis. In diesen Zeiten zum Beispiel, wo es gilt, den Unterschied zwischen Diktatur und Totalitarismus zu erkennen, kann ich mir den klaren Blick bewahren.

Heinrich Böll wurde mein Lieblingsschriftsteller

1973 waren wir 15 Jahre alt und in der achten Klasse. In Chile gab es einen Putsch, in Deutschland traten die RAF-Gefangenen in den Hungerstreik und in Schwaigern bekamen wir eine neue Lehrerin namens Fräulein Seubert.

Mit ihr hatte Ilse endlich ein adäquates Gegenüber im Lehrkörper gefunden. In Ilses Schlepptau avancierte auch ich zur intellektuellen Crème-de-la crème unserer Schulklasse.

Fräulein Seubert war 28 Jahre alt und wunderschön. Sie trug lange blonde Haare, Jeans und die begehrten „Boots“, die ich nicht kaufen durfte, weil man sie nur zur Hose und nicht auch zum Rock anziehen konnte.

Fräulein Seubert war endlich eine Lehrerin, die man uneingeschränkt verherrlichen durfte. Sie sagte Sätze wie:

„In Paris kenne ich mich aus wie in meiner Westentasche.“

oder

„Ulrike Meinhof ist im Grund von Haus aus Pazifistin“.

Das animierte mich dazu, zuhause in den Lexika, die meine Eltern durch ein Abo von Readers Digest regelmäßig erhielten und ohne aufzuklappen ins Regal stellten, nachzuschlagen, was eine Pazifistin war.

Fräulein Seubert zählte zu den 68ern, die von uns so unendlich bewundert wurden. Sie hatte in Paris studiert und in Berlin demonstriert. Sie hatte in San Franzisco mit den Hippies getanzt und in Hamburg die Beatles gesehen. Jetzt war sie in Schwaigern.

Von ihr lernten wir Hermann Hesse und Ernest Hemingway, Albert Camus, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir und Berthold Brecht. Vor allem Berthold Brecht.

Ilse fühlte sich wohl, denn endlich war ihr jemand gewachsen in dieser Schule. Im Nebenbei erklärte sie mir dies und jenes aus Literatur und Politik, das sie schon lange begriffen hatte, ich aber mit meinem neu entfachten Wissensdurst erst nachlernen musste. Heinrich Böll wurde mein Lieblingsschriftsteller.

Ilse und ich waren die einzigen, die einmal mit Fräulein Seubert privat abends nach Heilbronn fahren durften. Im Deutschhofkeller gab es eine Informationsveranstaltung zum Putsch in Chile.

Staunend trat ich ein in eine neue Welt. Studenten und andere junge Leute, die meisten ungefähr zehn Jahre älter als Ilse und ich, saßen auf Sesseln, Holzstühlen oder auf dem Boden des überfüllten Kellerraumes. Das Licht war schummrig und es wurde so viel geraucht, dass man die Hand nicht vor den Augen sah. Auch Fräulein Seubert rauchte und im Beisein meiner Deutschlehrerin machte ich meine ersten Züge als Raucherin. Was immer dort an Informationen über Chile ausgetauscht wurde – für mich war es ein unvergesslicher Abend. Eine Ahnung machte sich breit, dass ich bald erwachsen sein würde und dass ich dann in diese Welt eintauchen wollte.

Nach der neunten Klasse verließ uns Fräulein Seubert wieder und Ilse tat den Sprung aufs Gymnasium. Ihr Vater, den sie despektierlich „den Karl“ nannte, war laut ihren Aussagen schon so senil, dass er es nicht merkte. Vielleicht hatte er sich aber auch von ihrer Klugheit überzeugen lassen.

Die zehnte Klasse und die Mittlere Reifeprüfung musste ich alleine durchstehen. Ich habe es geschafft. Ohne Bravour und ohne Freude.

ich bin 57 geboren und meine Realschulzeit war erstmal ein richtiger Kulturschock und dann der Horror. Ich sehe so viele Parallelen. Trotz allen Erniedrigungen und wirklich enttäuschenden Lehrern hat es mich zu einem empathischen und sensiblen Menschen gemacht und ja, auch Kämpferin.